Конец переговоров, англичанин (со стороны наших партнёров) робко интересуется у меня:

— Ну как, доволен ли заказчик?

— Думаю, вроде всё хорошо прошло.

— А почему тогда меня постоянно называли идиотом?

— Ммм… Вас не называли идиотом, сэр.

— «ИДЬЁТ», я сам слышал, — повторяет он мне. — Много раз за эту встречу!

Оказалось, он много раз слышал фразы «все идёт по плану», «Томас и так идёт нам навстречу» и тому подобное.

Лет десять назад наш инженер опоздал на самолёт в американском аэропорту и смог отправить нам факсом только корешок билета (тогда электронных не было). Мы перевели его права и обязанности, нашли на сайте аэропорта представительство авиаперевозчика и ответили инженеру инструкцией, что делать, плюс текстом заявления. В прошлом месяце заказчик из Испании поинтересовался хабрапостом про кота на видеонаблюдении, но из гугл-переводчика мало что понял — мы сделали беглый перевод (не для публикации), и он разобрался.

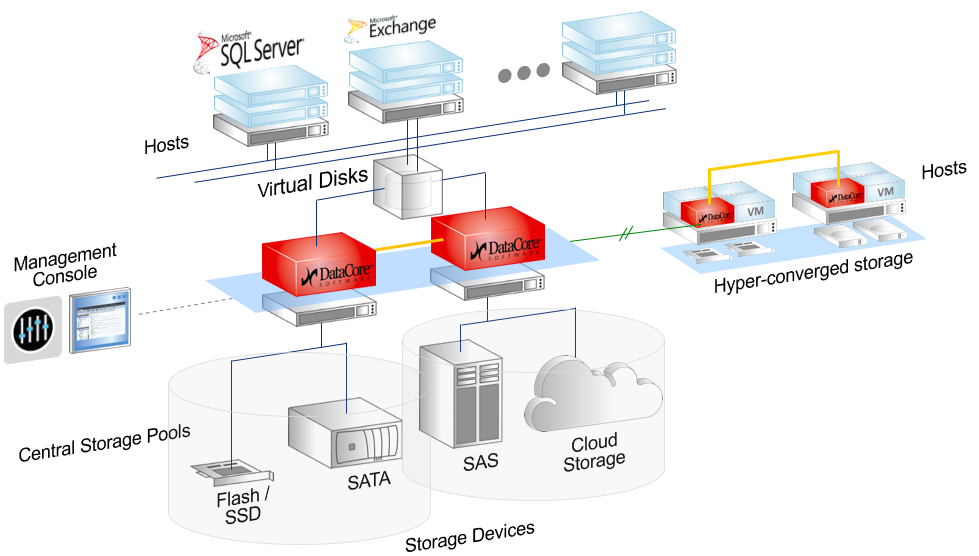

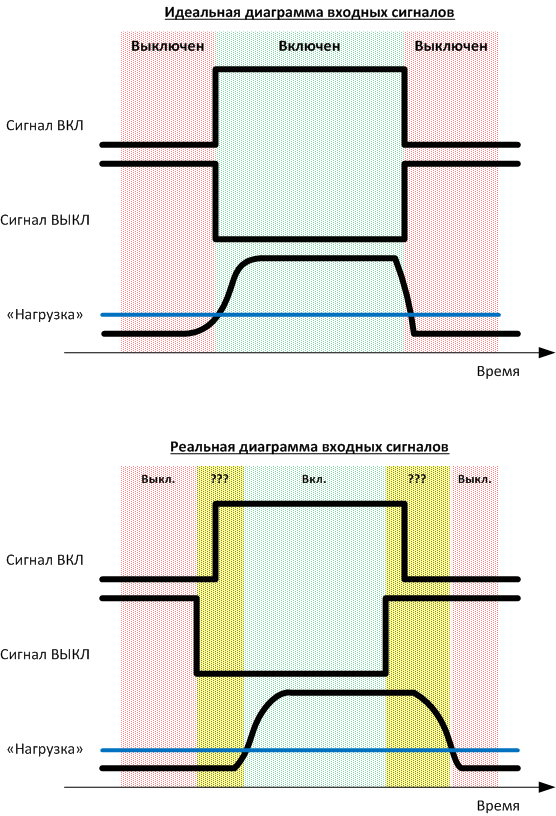

«Нужен трезвый переводчик! В смысле трезво мыслящий техническим языком» — довольно частый запрос к нам. Нашим инженерам регулярно нужна документация на русском, часто — последовательный или синхронный перевод на переговорах, учебные курсы, презентации партнёров и многое другое.

Иногда нам достаются вот такие шифровки.

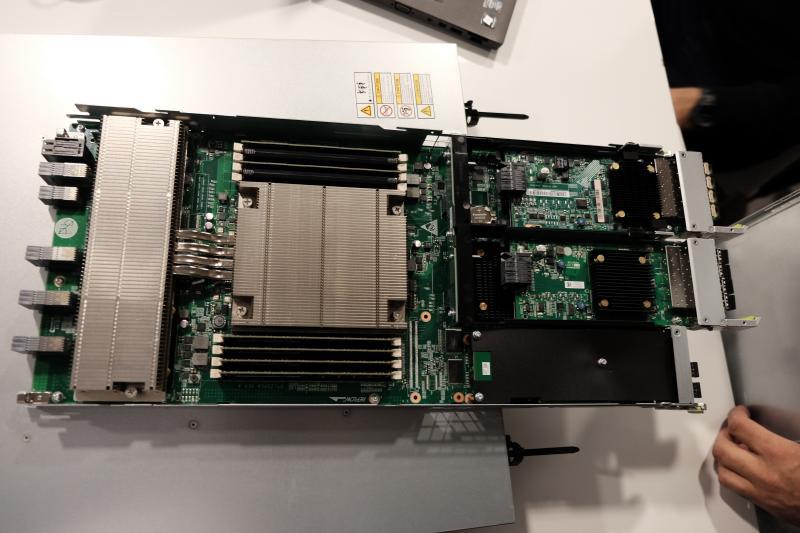

Началось всё двадцать лет назад, в 1996 году, когда мы были единственным в России дистрибьютором Compaq. Никто не заморачивался на переводе документации к серверам, а мы переводили, и это очень помогало продавать. С тех пор и бизнес вырос, и новые задачи появились, так что в 2016 году нас уже 6 человек в команде. Инженерный перевод, конечно, далеко не то же самое, что обычный: задачи и требования к точности совершенно другие. Заходите, расскажу детали и пару курьёзов.